14 indicateurs de biodiversité pour les filières agroalimentaires !

Résumé

La biodiversité est une thématique montante dans le secteur agricole. Les dégâts du modèle intensif sont de plus en plus documentés, et ont impulsé une prise de conscience. Pour les acteurs des filières désireux de progresser, une difficulté s’impose : comment mesurer les impacts des pratiques agricoles sur la biodiversité ? Ce suivi est essentiel, aussi bien pour effectuer un diagnostic de l’état de la biodiversité, s’assurer de l’efficacité d’un plan d’action, ou encore donner une valeur mesurable en termes économique et d’image aux modèles d’agriculture « biodiversité responsable ». L’ensemble des 14 indicateurs que Noé propose grâce aux travaux menés dans le cadre du Club AGATA ont pour but de les aider à se saisir de cet enjeu.

Billet

Ce recueil se veut être un outil opérationnel pour les responsables RSE, qualité, filières, etc. au sein des entreprises industrielles, coopératives, négoces, labels et distributeurs valorisant des productions végétales.

Issu d’un travail impliquant l’ensemble des acteurs des filières, il se veut accessible à l’ensemble des maillons de la chaîne agroalimentaire. Chaque fiche est une notice d’utilisation détaillant une ou plusieurs mesures de suivi proposées pour chaque indicateur : matériel ou données nécessaires, formule ou protocole de terrain le cas échéants, et un guide d’interprétation des résultats obtenus.

Ces 14 indicateurs se décomposent en deux familles d’indicateurs complémentaires :

Parmi ces 14 indicateurs, chaque responsable de filière peut choisir ceux qui lui semblent les plus pertinents pour initier une démarche… mais aussi pour monitorer des démarches déjà initiées. Noé encourage à utiliser l’ensemble des indicateurs pour être le plus exhaustif possible.

Issu d’un travail impliquant l’ensemble des acteurs des filières, il se veut accessible à l’ensemble des maillons de la chaîne agroalimentaire. Chaque fiche est une notice d’utilisation détaillant une ou plusieurs mesures de suivi proposées pour chaque indicateur : matériel ou données nécessaires, formule ou protocole de terrain le cas échéants, et un guide d’interprétation des résultats obtenus.

Ces 14 indicateurs se décomposent en deux familles d’indicateurs complémentaires :

- 6 indicateurs de pression : Par ses pratiques, son utilisation d’intrants, ses aménagements semi-naturels, une exploitation génère des impacts positifs et négatifs sur la biodiversité. S’intéresser à ces éléments est essentiel, et au cœur de nombreux outils émergents depuis quelques années

- 8 indicateurs d’état : Dans la mesure où prédire exactement l’effet sur la biodiversité des pratiques agricoles reste difficile et dépend de nombreux paramètres locaux, Noé va plus loin, et adjoint ces indicateurs de pression des indicateurs d’état, passant par des mesures directes de la biodiversité, pour ne pas dissocier l’activité agricole, de la réalité in situ.

Parmi ces 14 indicateurs, chaque responsable de filière peut choisir ceux qui lui semblent les plus pertinents pour initier une démarche… mais aussi pour monitorer des démarches déjà initiées. Noé encourage à utiliser l’ensemble des indicateurs pour être le plus exhaustif possible.

Date de publication

30.09.2021

19 septembre : Webinaire sur le programme ColCop'EA

Résumé

Coléoptères Coprophages dans l’Enseignement Agricole est un programme de Sciences Participatives développé à partir d’une observation provenant d’apprenants de l’enseignement agricole.

« Nous avons l’impression que les bouses disparaissent de moins en moins vite »

Ce questionnement dont les éléments de réponses sont multiples (évolution des modes de pâturage, perception des éleveurs, pratiques vétérinaires…) semblait être une bonne base pour élaborer une démarche de Sciences Participatives ayant pour public cible les apprenants des filières de l’enseignement agricole. Après deux années d’élaborations et de test de protocole, le consortium de recherche, composé de l’enseignement agricole ( Réso’them Biodiversité et Elevage, Institut Agro – Florac), du Muséum National d’Histoire Naturelle (équipe Vigie Nature) et du Centre d’Ecologie Fonctionnelle et Evolutive (au sein du CNRS), a répondu à l’appel à projet de l’Agence Nationale de Recherche (ANR) : Science avec et pour la société – Recherches participatives et a obtenu un financement permettant de diffuser et d’animer ce programme auprès des établissements de l’enseignement agricole.

« Nous avons l’impression que les bouses disparaissent de moins en moins vite »

Ce questionnement dont les éléments de réponses sont multiples (évolution des modes de pâturage, perception des éleveurs, pratiques vétérinaires…) semblait être une bonne base pour élaborer une démarche de Sciences Participatives ayant pour public cible les apprenants des filières de l’enseignement agricole. Après deux années d’élaborations et de test de protocole, le consortium de recherche, composé de l’enseignement agricole ( Réso’them Biodiversité et Elevage, Institut Agro – Florac), du Muséum National d’Histoire Naturelle (équipe Vigie Nature) et du Centre d’Ecologie Fonctionnelle et Evolutive (au sein du CNRS), a répondu à l’appel à projet de l’Agence Nationale de Recherche (ANR) : Science avec et pour la société – Recherches participatives et a obtenu un financement permettant de diffuser et d’animer ce programme auprès des établissements de l’enseignement agricole.

Billet

Ce programme de sciences participatives vise à proposer au monde agricole des protocoles d’observation des bousiers en vue de les faire connaître et de faire prendre conscience de leur importance dans le fonctionnement des prairies.

Les bousiers sont des insectes coléoptères qui utilisent les déjections du bétail pour se nourrir et se reproduire. Quelques 170 espèces peuvent être observées un peu partout en France, des plaines aux montagnes. Au sein de ce groupe, on note une grande diversité de tailles, de formes et de comportements. Fouisseurs du sol et ensevelisseurs de bouses et crottins, ils nettoient les pâtures des déjections, facilitent le retour au sol des nutriments qu’elles contiennent, et aèrent le sol avec leurs galeries. Les bousiers dispensent ainsi des services écologiques indispensables au fonctionnement des écosystèmes pâturés.

Deux protocoles sont proposés. À terme, l’objectif est d’obtenir un maillage d’établissements impliqués répartis sur l’ensemble du territoire, couvrant ainsi une large diversité de conditions environnementales et de typologies d’élevages.

Un premier stage (PNF) d’accompagnement à la démarche a eu lieu début juillet 2023 et, au dire des participants, c’est un chouette programme et une activité pertinente à mener avec les apprenants. Et si vous aussi vous rejoigniez le dispositif ?

Le Webinaire de Lien d'inscriptionlancement aura lieu le 19 septembre de 12 à 13 h :

Les bousiers sont des insectes coléoptères qui utilisent les déjections du bétail pour se nourrir et se reproduire. Quelques 170 espèces peuvent être observées un peu partout en France, des plaines aux montagnes. Au sein de ce groupe, on note une grande diversité de tailles, de formes et de comportements. Fouisseurs du sol et ensevelisseurs de bouses et crottins, ils nettoient les pâtures des déjections, facilitent le retour au sol des nutriments qu’elles contiennent, et aèrent le sol avec leurs galeries. Les bousiers dispensent ainsi des services écologiques indispensables au fonctionnement des écosystèmes pâturés.

Deux protocoles sont proposés. À terme, l’objectif est d’obtenir un maillage d’établissements impliqués répartis sur l’ensemble du territoire, couvrant ainsi une large diversité de conditions environnementales et de typologies d’élevages.

Un premier stage (PNF) d’accompagnement à la démarche a eu lieu début juillet 2023 et, au dire des participants, c’est un chouette programme et une activité pertinente à mener avec les apprenants. Et si vous aussi vous rejoigniez le dispositif ?

Le Webinaire de Lien d'inscriptionlancement aura lieu le 19 septembre de 12 à 13 h :

Date de publication

07.09.2023

Adoption de la loi européenne sur la restauration de la nature

Résumé

Le Parlement Européen a adopté le Règlement pour la restauration de la nature. Cette loi représente une avancée majeure pour la biodiversité́ en Europe avec des dispositions juridiquement contraignantes. Les Etats devront ainsi s’engager à travers des plans nationaux à mettre en place des actions pour restaurer l’état de conservation des écosystèmes et des espèces.

Billet

Le Parlement Européen a adopté le Règlement pour la restauration de la nature. Cette loi représente une avancée majeure pour la biodiversité́ en Europe avec des dispositions juridiquement contraignantes. Les Etats devront ainsi s’engager à travers des plans nationaux à mettre en place des actions pour restaurer l’état de conservation des écosystèmes et des espèces.

L’objectif est d’engager des actions de restauration en couvrant au moins 20 % des zones terrestres et marines de l’Union Européenne d’ici à 2030 puis, d’ici à 2050, d’étendre ces mesures à tous les écosystèmes dégradés. La priorité sera donnée aux écosystèmes qui présentent le plus grand potentiel de stockage du carbone, comme les tourbières, ainsi que le plus grand potentiel de prévention ou de réduction des effets des catastrophes naturelles telles que les zones humides pour les inondations. Cela comprend les milieux terrestres comme marins, urbains comme ruraux.

Les objectifs visent aussi à inverser le déclin des populations de pollinisateurs d’ici à 2030 puis accroître leurs populations ou encore garantir un minimum de 10 % de couvert arboré dans les villes européennes. Ils concernent également la restauration d’au moins 25 000 km de cours d’eau à courant libre d’ici à 2030, celle des prairies sous-marines et les fonds marins, et l’amélioration l’état de la biodiversité dans les forêts et les espaces agricoles.

Le Parlement précise que la loi ne s'appliquera que lorsque la Commission aura fourni des données sur les conditions nécessaires pour garantir la sécurité alimentaire à long terme et que les pays de l'UE auront quantifié la superficie à restaurer pour atteindre les objectifs de restauration pour chaque type d'habitat. Le Parlement prévoit également la possibilité de reporter les objectifs en cas de conséquences socio-économiques exceptionnelles.

Sources :

Site « actualité » du parlement européen

Site de l’UICN

L’objectif est d’engager des actions de restauration en couvrant au moins 20 % des zones terrestres et marines de l’Union Européenne d’ici à 2030 puis, d’ici à 2050, d’étendre ces mesures à tous les écosystèmes dégradés. La priorité sera donnée aux écosystèmes qui présentent le plus grand potentiel de stockage du carbone, comme les tourbières, ainsi que le plus grand potentiel de prévention ou de réduction des effets des catastrophes naturelles telles que les zones humides pour les inondations. Cela comprend les milieux terrestres comme marins, urbains comme ruraux.

Les objectifs visent aussi à inverser le déclin des populations de pollinisateurs d’ici à 2030 puis accroître leurs populations ou encore garantir un minimum de 10 % de couvert arboré dans les villes européennes. Ils concernent également la restauration d’au moins 25 000 km de cours d’eau à courant libre d’ici à 2030, celle des prairies sous-marines et les fonds marins, et l’amélioration l’état de la biodiversité dans les forêts et les espaces agricoles.

Le Parlement précise que la loi ne s'appliquera que lorsque la Commission aura fourni des données sur les conditions nécessaires pour garantir la sécurité alimentaire à long terme et que les pays de l'UE auront quantifié la superficie à restaurer pour atteindre les objectifs de restauration pour chaque type d'habitat. Le Parlement prévoit également la possibilité de reporter les objectifs en cas de conséquences socio-économiques exceptionnelles.

Sources :

Site « actualité » du parlement européen

Site de l’UICN

Date de publication

07.09.2023

Afterres2050 Biodiversité - Forêts d’aujourd’hui et de demain : comment préserver la biodiversité et améliorer la multifonctionnalité ?

Résumé

Tantôt espaces de naturalité, tantôt espaces productifs, les forêts sont les premières concernées par les enjeux de préservation de la biodiversité et d’adaptation au changement climatique. Différents modes de gestion basés sur des processus naturels, comme la libre évolution des forêts et la restauration des forêts primaires, permettent de renforcer la résilience écologique et de limiter la dégradation des écosystèmes. D'autres initiatives, comme les Paiements pour Services Environnementaux (PSE), utilisent le levier économique pour encourager une meilleure gestion forestière et favoriser la préservation de la biodiversité.

Le scénario Afterres 2050 intègre ces questions dans son chapitre biodiversité ainsi que dans son chapitre Forêt-bois. Il permet d'envisager la gestion forestière sur le long terme et de préparer les écosystèmes aux futures perturbations.

Ce webinaire sera l'occasion de présenter plusieurs initiatives actuelles et d’ouvrir des pistes de réflexion pour une gestion plus durable des forêts.

INSCRIPTION ICI

Le scénario Afterres 2050 intègre ces questions dans son chapitre biodiversité ainsi que dans son chapitre Forêt-bois. Il permet d'envisager la gestion forestière sur le long terme et de préparer les écosystèmes aux futures perturbations.

Ce webinaire sera l'occasion de présenter plusieurs initiatives actuelles et d’ouvrir des pistes de réflexion pour une gestion plus durable des forêts.

INSCRIPTION ICI

Billet

- Introduction : Afterres 2050 Biodiversité - la préservation des forêts au coeur de notre scénario Afterres 2050 par Florin Malafosse (expert forêt – filière bois) et Caroline Gibert (responsable de l'activité Agroécologie/Biodiversité) - Solagro

- Démarches autour de la libre évolution des forêts et des dispositifs pour les soutenir

- Par Philippe Pointereau - responsable de la mission GT zones de pleine naturalité pour la Commission nationale de l'UNESCO - co-fondateur de Solagro, président de la Fondation Terre de Liens

- Projet de renaissance d'une forêt primaire en Europe de l'Ouest

- Par Eric Fabre – Secrétaire Général de l'Association Francis Hallé pour la forêt primaire. Les PSE forestiers pour préserver la biodiversité dans les forêts gérées

- Par Daniel Vallauri - WWF

- Mise en perspective de ces travaux dans le scénario Afterres2050

- Par Florin Malafosse et Caroline Gibert - Solagro

Date de publication

26.11.2024

Calculateur économique du service écosystémique de pollinisation

Résumé

Jeudi 28 mars - 15h30 à 17h30 - Webinaire de démonstration d’un outil de diagnostic technique et pédagogique

Billet

Une dizaine d’établissements de l’enseignement agricole vont tester cette année un outil de diagnostic d’exploitation concernant la valeur économique de la pollinisation entomophile.

Dans le contexte actuel de déclin des insectes pollinisateurs, la démarche vise à évaluer leur contribution dans les quantités produites et le chiffre d’affaires d’une exploitation. Le calcul d’un indice de vulnérabilité engage ensuite une réflexion stratégique sur le sujet.

Cette expérimentation est menée par la Bergerie nationale en partenariat avec l’ENSFEA dans le cadre du dispositif national d’appui à l’enseignement agricole.

En visioconférence sur Zoom

Pour télécharger le préprogramme : cliquerici

Inscription jusqu’au 21 mars par mail : jean-xavier.saint-guily@bergerie-nationale.fr

Dans le contexte actuel de déclin des insectes pollinisateurs, la démarche vise à évaluer leur contribution dans les quantités produites et le chiffre d’affaires d’une exploitation. Le calcul d’un indice de vulnérabilité engage ensuite une réflexion stratégique sur le sujet.

Cette expérimentation est menée par la Bergerie nationale en partenariat avec l’ENSFEA dans le cadre du dispositif national d’appui à l’enseignement agricole.

En visioconférence sur Zoom

Pour télécharger le préprogramme : cliquerici

Inscription jusqu’au 21 mars par mail : jean-xavier.saint-guily@bergerie-nationale.fr

Date de publication

02.02.2024

« Changement climatique vs pollinisateurs et apiculture : Quels effets ? Comment s’y adapter ? Comment l’atténuer ? »

Résumé

Agreenium et l’ACTA organise le 21 juin de 13h à 14h un webinaire intitulé « Changement climatique vs pollinisateurs et apiculture : Quels effets ? Comment s’y adapter ? Comment l’atténuer ? »

Billet

Agreenium et l’ACTA organise le 21 juin de 13h à 14h un webinaire intitulé « Changement climatique vs pollinisateurs et apiculture : Quels effets ? Comment s’y adapter ? Comment l’atténuer ? »

Les intervenants suivants présenteront les dernières avancées sur le sujet en matière de recherche et développement :

• Colin Fontaine (MNHN CESCO, chercheur en Ecologie des communautés, Macro-écologie et Conservation)

• Fabrice Allier (ITSAP, Responsable Agro-écologie)

• Chloé Juge (ADA AURA, Technicienne apicole, Responsable de la thématique "changement climatique - bilan carbone")

Un moment à ne pas manquer et peut-être à partager avec des apprenants.

Pour en savoir plus et vous inscrire ICI

Les intervenants suivants présenteront les dernières avancées sur le sujet en matière de recherche et développement :

• Colin Fontaine (MNHN CESCO, chercheur en Ecologie des communautés, Macro-écologie et Conservation)

• Fabrice Allier (ITSAP, Responsable Agro-écologie)

• Chloé Juge (ADA AURA, Technicienne apicole, Responsable de la thématique "changement climatique - bilan carbone")

Un moment à ne pas manquer et peut-être à partager avec des apprenants.

Pour en savoir plus et vous inscrire ICI

Date de publication

14.06.2022

Concours Jeunes jurés des pratiques agroécologiques : rdv le 20 janvier pour tout savoir !

Résumé

L’objectif du concours CJJPA : amener vos élèves à poser le meilleur diagnostic agro-écologique sur des prairies permanentes ou des parcelles en agroforesterie de votre territoire. On vous dit tout le vendredi 20 janvier 2023, de 14h à 15h, en visio.

Date de publication

10.01.2023

Des programmes de sciences participatives à la Bergerie nationale

Résumé

SPIPOLL, QUBS, OAB, Apiformes et Phyt’Abeilles sont cinq programmes de sciences participatives, au nom compliqué, dédiées à la biodiversité. Selon le programme, la Bergerie nationale joue un rôle de démonstration, d’accompagnement, d’animation ou d’expérimentation.

Mais avant tout, qu’entend-ton par « sciences participatives » ?

Mais avant tout, qu’entend-ton par « sciences participatives » ?

Date de publication

12.12.2024

Entre injonction sociétale et nécessité de communiquer Interpellation des pratiques des projets ADT

Résumé

Les 18 et 19 janvier aura lieu les séminaire Animation et Développement des Territoires de l'Enseignement Agricole

Billet

Les 18 et 19 janvier aura lieu les séminaire Animation et Développement des Territoires de l'Enseignement Agricole. Destiné aux Chef de Projets et de Partenariat, Enseignants Tiers temps et correspondant des réseau RMT, ce séminaire aura pour thématique : Entre injonction sociétale et nécessité de communiquer : Interpellation des pratiques des projets ADT. Plus d'une centaine d'acteur de l'enseignement agricole sont attendus sur cet événement en distenciel.

Date de publication

10.01.2022

Formation "Les coprophages : aborder biodiversité et pratiques d'élevage du terrain à la classe" début juillet

Résumé

Il reste des places sur ce stage qui se déroulera du 4 au 7 juillet au Lycées agricole de Rochefort-Montagne

Billet

Les coléoptères coprophages jouent un rôle essentiel dans la dégradation des excréments des animaux d'élevage. A ce titre ils constituent à la fois un exemple typique de service écosytémique et un indicateur de premier plan pour les agroécosystèmes d'élevage. Par ailleurs ils interagissement avec les pratiques d'élevage et en particulier ils sont impactés par certaines pratiques vétérinaires (antiparasitaires). La démarche de sciences participatives COLCOPEA permet d'aborder de manière très concrète cette problématique avec les élèves.

https://www.institut-agro-montpellier.fr/formations/formation-tout-au-long-de-la-vie/recherche-d-une-formation-continue/biodiversite-pratiques-agricoles

Contact : bruno.righetti@supagro.fr

https://www.institut-agro-montpellier.fr/formations/formation-tout-au-long-de-la-vie/recherche-d-une-formation-continue/biodiversite-pratiques-agricoles

Contact : bruno.righetti@supagro.fr

Date de publication

08.06.2023

Formation "Pollinisation, pollinisateurs et production agricole"

Résumé

La Bergerie Nationale vous invite à participer à la formation :

Pollinisation, pollinisateurs et production agricole

Pollinisation, pollinisateurs et production agricole

Billet

De nombreuses cultures ont besoin d’être pollinisées par les insectes pour produire des fruits et des graines. Cette pollinisation entomophile est un service écosystémique indispensable pour l’agriculture. Il est assuré par une grande diversité d’espèces d’abeilles, de syrphes, de papillons ou de coléoptères. Le déclin avéré de leurs populations invite à adapter les pratiques agricoles pour éviter leur disparition et renforcer leur action sur les espaces agricoles. Enseigner le maintien et l’amélioration de la biodiversité fonctionnelle des agroécosystèmes nécessite des outils techniques et des démarches pédagogiques à construire.

Objectis pédagohgiques :

- Découvrir les mécanismes biologiques, écologiques et les techniques de la pollinisation

- Identifier et approfondir les enjeux pour l’agriculture et les pratiques agricoles favorables

- Développer des modules de formation sur les insectes pollinisateurs et ce service écosystémique

Objectis pédagohgiques :

- Découvrir les mécanismes biologiques, écologiques et les techniques de la pollinisation

- Identifier et approfondir les enjeux pour l’agriculture et les pratiques agricoles favorables

- Développer des modules de formation sur les insectes pollinisateurs et ce service écosystémique

Date de publication

15.01.2025

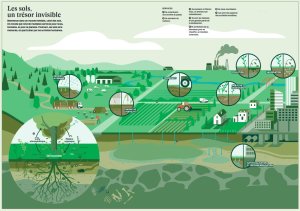

INRAe : Dossier « Peut-on encore sauver les sols ? »

Résumé

- L’INRAE, dans sa revue Ressources, propose un dossier au titre évocateur. Consultable en accès libre sur leur site et accompagné d’une superbe infographie.

Billet

« Sous nos pieds, les sols. Ils nous nourrissent, sont le support de nos activités, abritent une immense biodiversité, participent à la régulation du cycle de l’eau et sont incontournables dans la lutte contre le changement climatique. Et pourtant, ils sont menacés. Si la recherche produit des connaissances porteuses de solutions pour mieux les protéger, les utiliser de façon durable ou les restaurer, la mobilisation de tous est nécessaire pour redonner et préserver sa valeur à ce capital naturel et vital. ». L’INRAE, dans sa revue Ressources, propose un dossier au titre évocateur. Consultable en accès libre sur leur site et accompagné d’une superbe infographie.

lien du dossier

lien du dossier

Date de publication

07.09.2023

Lancement de l'appel à manifestation d'interet pour la participation au programme ColCop'EA

Résumé

Cet Appel à Manifestation d’Intérêt (AMI) a pour objet de recruter des établissements d’enseignement agricole volontaires pour s’engager pendant deux ans dans la réalisation d’un programme de sciences participatives visant à appréhender les liens entre pratiques de pâturage et coléoptères coprophages

Billet

Cet Appel à Manifestation d’Intérêt (AMI) a pour objet de recruter des établissements d’enseignement agricole volontaires pour s’engager pendant deux ans dans la réalisation d’un programme de sciences participatives visant à appréhender les liens entre pratiques de pâturage et coléoptères coprophages. Ce programme, élaboré à partir d’un questionnement d’apprenant de l’enseignement agricole est coordonné par le Muséum National d’Histoire Naturelle, Le Centre d’Ecologie Fonctionnelle et Evolutive de Montpellier, l’Institut Agro de Montpellier et les réseaux Biodiversité et Elevage de l’enseignement Agricole. Ce projet bénéficie du soutien de l’Agence Nationale de la Recherche au titre de l’appel à projet « Science avec et pour la société – Recherches Participatives » et d’un financement pour une durée de deux ans, permettant de faire bénéficier les établissements volontaires d’un appui et d’un suivi conséquent.

La date limite de réponse est fixée au 11 octobre 2023

lien de l'AMI

La date limite de réponse est fixée au 11 octobre 2023

lien de l'AMI

Date de publication

07.09.2023

Le printemps du Spipoll 2022

Résumé

Peut-être avez-vous déjà entendu parlé du Spipoll, le suivi photographique des insectes pollinisateurs ?

Billet

hercheurs d’étudier les interactions entre plantes et insectes grâces aux données récoltées par des observateurs répartis sur toute le France.

La DRIAAF et le Muséum National d’Histoire Naturelle, accompagnés des référents " Enseigner à Produire Autrement " des établissements agricoles d’Île-de-France, invitent les établissements d’enseignement agricole de toute la France à participer à ce programme du 22 mars au 22 juin 2022 :

Avec toutes vos observations, les chercheurs peuvent faire différentes analyses.

Plus d'information en suivant ce lien : SPIPOLL

La DRIAAF et le Muséum National d’Histoire Naturelle, accompagnés des référents " Enseigner à Produire Autrement " des établissements agricoles d’Île-de-France, invitent les établissements d’enseignement agricole de toute la France à participer à ce programme du 22 mars au 22 juin 2022 :

- Il s’agit de photographier pendant 20 minutes des insectes qui se posent sur un massif fleuri.

- Il faut ensuite envoyer ses observations (=1 collection) aux chercheurs via le site internet du Spipoll.

Avec toutes vos observations, les chercheurs peuvent faire différentes analyses.

Plus d'information en suivant ce lien : SPIPOLL

Date de publication

08.04.2022

Les agrowebinaires du mardi : La biodiversité sauvage dans les milieux agricoles : quels sont les enjeux ? Comment la mesurer ?

Résumé

Nouvelle saison des agrowebinaires d'agreenium et de l'ACTA, sur la thématique de la Biodiversité et de la Bioéconomie. Premier épisode le 27 septembre à 13h00

Billet

Les relations entre biodiversité et agriculture sont complexes. L’agriculture repose sur la biodiversité dans toutes ses dimensions, du gène au paysage, mais certaines pratiques agricoles peuvent générer une érosion de cette même biodiversité, comme le montre la disparition de plus en plus manifeste d’espèces des milieux agricoles.

Lien

Lien

Date de publication

22.09.2022

MOOC Biodiversité

Résumé

Le 7 novembre 2022 s'ouvriront les portes du MOOC BIodiversité. Animé par 20 personnalitées, acteurs du monde de la Biodiversité ( François GEMENNE, Marc André Selosse ), il a pour ambition de cerner les enjeux de la biodiversité et les interrelations avec notre monde dans un objectif de mise en action.

Billet

Le 7 novembre 2022 s'ouvriront les portes du MOOC BIodiversité. Animé par 20 personnalitées, acteurs du monde de la Biodiversité ( François GEMENNE, Marc André Selosse ), il a pour ambition de cerner les enjeux de la biodiversité et les interrelations avec notre monde dans un objectif de mise en action.plate forme d'inscription

Date de publication

22.09.2022

Ouverture des inscriptions à la démarche «Aire éducative» pour l’année scolaire 2022-2023

Résumé

Les enseignants et les structures d’éducation à l’environnement ont jusqu’à la fin septembre pour déposer leur dossier d’inscription. Les Aires éducatives (marines ou terrestres) permettent à des élèves de cycle 3 et 4 de s’approprier une petite partie de littoral, d’une zone humide, d’une forêt, d’une rivière, d’un parc urbain... et de réfléchir collectivement à sa gestion. Accompagnés par leur enseignant et un acteur de la sphère de l’éducation à l’environnement (le référent technique), les élèves étudient cette aire et décident de façon démocratique, des actions à y mener pour préserver sa biodiversité. A travers ce projet, ils développent les compétences du programme scolaire, se reconnectent à la nature et découvrent leur territoire et ses acteurs. Les classes de 3ème de l'Enseignement Agricole peuvent postuler.

Billet

Pour l’année scolaire 2022-2023, les demandes d’inscription à la démarche « Aire éducative » pourront être déposées du 1er juin au 23 septembre.

> Inscrivez-vous sur la plateforme aires éducatives

Il faut au préalable créer un compte sur la plateforme qui permettra de suivre toutes les informations liées au projet et de déposer le dossier d’inscription.

Pour s’inscrire, les enseignants devront avoir pré-identifié une structure de la sphère de l’éducation à l’environnement pour la mise en œuvre du projet. A l’inverse, les structures de la sphère de l’éducation devront également avoir pré-identifié un enseignant.

Pourquoi s’inscrire ?

L’inscription est nécessaire pour obtenir le label Aire marine ou Aire terrestre éducative à l’issue de l’année scolaire. elle donne également lieu à un accompagnement (documents, conférences, ateliers, etc.) au niveau national et régional dans la mise en œuvre du projet et d’une mise en réseau avec les aires éducatives de France. Il y aura aussi des échanges avec le parrain des aires éducatives, le coureur au large François Gabart.

Besoin de financement pour les besoins de financement, un appel à projets est disponible (attention, dossiers à déposer d’ici le 23 septembre 2022).

Plus d'information sur le site de l'OFB : ICI

> Inscrivez-vous sur la plateforme aires éducatives

Il faut au préalable créer un compte sur la plateforme qui permettra de suivre toutes les informations liées au projet et de déposer le dossier d’inscription.

Pour s’inscrire, les enseignants devront avoir pré-identifié une structure de la sphère de l’éducation à l’environnement pour la mise en œuvre du projet. A l’inverse, les structures de la sphère de l’éducation devront également avoir pré-identifié un enseignant.

Pourquoi s’inscrire ?

L’inscription est nécessaire pour obtenir le label Aire marine ou Aire terrestre éducative à l’issue de l’année scolaire. elle donne également lieu à un accompagnement (documents, conférences, ateliers, etc.) au niveau national et régional dans la mise en œuvre du projet et d’une mise en réseau avec les aires éducatives de France. Il y aura aussi des échanges avec le parrain des aires éducatives, le coureur au large François Gabart.

Besoin de financement pour les besoins de financement, un appel à projets est disponible (attention, dossiers à déposer d’ici le 23 septembre 2022).

Plus d'information sur le site de l'OFB : ICI

Date de publication

14.06.2022

Protection des végétaux : identifier au plus tôt l’arrivée du scarabée japonais en France

Résumé

Le scarabée japonais est déjà présent en Italie et en Suisse depuis quelques années, la probabilité qu’il entre en France est haute. Cet insecte ravageur représente une menace pour des centaines d’espèces de végétaux. Pour avoir une chance de l’éradiquer du territoire, il sera nécessaire d’intervenir dès la première détection de l’insecte.

Billet

Le scarabée ou hanneton japonais (Popillia japonica) s’est propagé et établi en dehors de son aire d’origine, le Japon, d’abord aux États-Unis puis en Europe. Il a ainsi été repéré pour la première fois en Italie en 2014 et en Suisse en 2017. L’Anses a réalisé une expertise pour évaluer la probabilité d’introduction de l’insecte ainsi que ses impacts et recommander les mesures de gestion en termes de surveillance puis de lutte qui peuvent être mises en œuvre. « Pour l’instant il n’a pas encore été détecté en France, mais il n’y a aucune raison qu’il n’entre pas sur le territoire », explique Christine Tayeh, coordinatrice scientifique au sein de l’unité Expertise sur les risques biologiques du laboratoire de la santé des végétaux de l’Anses, qui a piloté cette expertise. « Selon les résultats de l’expertise, rien ne s’oppose non plus à son établissement en France : c’est un insecte qui se déplace facilement, les conditions de température et de précipitation lui sont favorables et comme il peut consommer de nombreuses espèces de plantes présentes sur le territoire français il n’aura pas de difficulté à trouver des sources de nourriture. » Plus d'information ICI et LA

Date de publication

14.06.2022

Sciences participatives SPIPOLL – Séquence pédagogique à tester avec vos apprenants

Résumé

Billet

Le programme de sciences participatives SPIPOLL (Suivi photographique des insectes pollinisateurs) présente un réel potentiel pédagogique pour l’enseignement agricole.

Au-delà de l’observation et de l’identification des insectes, la mise en place d’un protocole scientifique ainsi que les dimensions collaborative et numérique du programme sont de véritables atouts. L’activité implique les apprenants et répond à des objectifs d’apprentissages.

La Bergerie nationale a développé une trame de séquence pédagogique spécifique pour mettre en œuvre le programme SPIPOLL dans le cadre de vos formations. Nous recherchons actuellement des enseignants prêts à la tester cette année ou l’année prochaine pour capitaliser sur ces expériences.

Si vous êtes intéressé par la démarche, contactez-nous dès maintenant pour en savoir plus et bénéficier d’un accompagnement.

Contact :

Jean-Xavier Saint-Guily

Chargé de mission - Département Agricultures et transitions

jean-xavier.saint-guily@bergerie-nationale.fr

01 61 08 68 85/06 21 58 49 27

Au-delà de l’observation et de l’identification des insectes, la mise en place d’un protocole scientifique ainsi que les dimensions collaborative et numérique du programme sont de véritables atouts. L’activité implique les apprenants et répond à des objectifs d’apprentissages.

La Bergerie nationale a développé une trame de séquence pédagogique spécifique pour mettre en œuvre le programme SPIPOLL dans le cadre de vos formations. Nous recherchons actuellement des enseignants prêts à la tester cette année ou l’année prochaine pour capitaliser sur ces expériences.

Si vous êtes intéressé par la démarche, contactez-nous dès maintenant pour en savoir plus et bénéficier d’un accompagnement.

Contact :

Jean-Xavier Saint-Guily

Chargé de mission - Département Agricultures et transitions

jean-xavier.saint-guily@bergerie-nationale.fr

01 61 08 68 85/06 21 58 49 27

Date de publication

12.02.2025

Service écosystémique – Calculer avec les apprenants l’impact des pollinisateurs sur les productions d’une exploitation agricole

Résumé

Billet

Les insectes pollinisateurs contribuent à l’amélioration des rendements et à la qualité de nombreuses productions végétales. Ce service écosystémique de pollinisation est indispensable sur certaines cultures pour assurer une production satisfaisante.

La Bergerie nationale vous propose d’utiliser un nouvel outil pédagogique pour évaluer avec les apprenants la part du travail des pollinisateurs dans la production et le chiffre d’affaires d’une exploitation agricole (EPL, maître de stage ou territoire). Nous mettons à votre disposition pour cela un calculateur technico-économique scientifiquement validé et facile à utiliser.

Cet outil de diagnostic a déjà fait ses preuves dans une dizaine d’établissements pilotes l’ayant testé l’année dernière.

Si vous êtes intéressé par la démarche, contactez-nous dès maintenant pour en savoir plus et bénéficier d’un accompagnement.

Contact :

Jean-Xavier Saint-Guily

Chargé de mission - Département Agricultures et transitions

jean-xavier.saint-guily@bergerie-nationale.fr

01 61 08 68 85/06 21 58 49 27

La Bergerie nationale vous propose d’utiliser un nouvel outil pédagogique pour évaluer avec les apprenants la part du travail des pollinisateurs dans la production et le chiffre d’affaires d’une exploitation agricole (EPL, maître de stage ou territoire). Nous mettons à votre disposition pour cela un calculateur technico-économique scientifiquement validé et facile à utiliser.

Cet outil de diagnostic a déjà fait ses preuves dans une dizaine d’établissements pilotes l’ayant testé l’année dernière.

Si vous êtes intéressé par la démarche, contactez-nous dès maintenant pour en savoir plus et bénéficier d’un accompagnement.

Contact :

Jean-Xavier Saint-Guily

Chargé de mission - Département Agricultures et transitions

jean-xavier.saint-guily@bergerie-nationale.fr

01 61 08 68 85/06 21 58 49 27

Date de publication

12.02.2025

Webconférence jeudi 29 septembre 2022 : Faire de l'installation paysanne un outil de protection de la nature

Résumé

Rendez-vous jeudi 29 septembre 2022 entre 16h et 18h, avec Hugues des Touches, ancien conservateur de la Réserve Naturelle Nationale Michel Brosselin (St Denis du Payré, Venée), éleveur de bovins en zone humide et administrateur de l'association Paysans de nature.

Billet

Après une présentation de l'association Paysans de nature, qui rassemble à la fois des naturalistes, des paysans, des enseignants et d'autres citoyens, Hugues partagera les outils déployés pour faire émerger des projets agricoles favorables à la défense du vivant sous toutes ses formes, en mobilisant les ressources à l'échelle de petits territoires et en sortant du dualisme auxiliaires/nuisibles.

Pour vous inscrire

Pour vous inscrire

Date de publication

26.09.2022

webinaire sur la Trame noire

Résumé

Ce webinaire sur la Trame noire est organisé dans le cadre du centre de ressources Trame verte et bleue, qui traite de l’ensemble des continuités écologiques, terrestres, aquatiques, marines, nocturnes etc

Billet

Ce webinaire sur la Trame noire est organisé dans le cadre du centre de ressources Trame verte et bleue, qui traite de l’ensemble des continuités écologiques, terrestres, aquatiques, marines, nocturnes etc.

Il est accessible à tous et destiné tout particulièrement aux professionnels de l’éclairage et de la biodiversité des collectivités, des associations, des syndicats d’énergie, des éclairagistes et des gestionnaires d'espaces naturels.

L'objet est de mettre en avant la mobilisation des Métropoles dans la démarche de Trame noire à travers l'illustration de plusieurs retours d'expérience en France.

Inscription ICI

Le webinaire est animé par Romain Sordello, Patrinat et Fabien Paquier, OFB.

Date : Lundi 4 juillet

Horaire : 11h-12h30 (se connecter un peu avant)

Programme

Introduction : Trame noire, enjeux et outils

- Romain Sordello, PatriNat OFB-CNRS-MNHN

Trame noire de Limoges Métropole : méthode d’élaboration, cartographie et mise en œuvre

- Julie Sowa-Doyen, Limoges Métropole

Nantes Métropole et sa politique d'éclairage public : de l'élaboration d'une Trame noire à son adoption

- Dany Joly, Nantes Métropole

Quand une démarche de lutte contre la pollution lumineuse en faveur de la biodiversité sur des sites Natura 2000 s’étend à l’échelle de toute une Métropole : l’exemple Nice Côte d’Azur

- Pauline Chevalier et Maud Podevin, Métropole de Nice Côte d'Azur

Trame noire : résilience et joie combinée

- Bruno Paternot, élu délégué "Esthétique lumineuse et ambiance sonore de la ville", Ville de Montpellier

Il est accessible à tous et destiné tout particulièrement aux professionnels de l’éclairage et de la biodiversité des collectivités, des associations, des syndicats d’énergie, des éclairagistes et des gestionnaires d'espaces naturels.

L'objet est de mettre en avant la mobilisation des Métropoles dans la démarche de Trame noire à travers l'illustration de plusieurs retours d'expérience en France.

Inscription ICI

Le webinaire est animé par Romain Sordello, Patrinat et Fabien Paquier, OFB.

Date : Lundi 4 juillet

Horaire : 11h-12h30 (se connecter un peu avant)

Programme

Introduction : Trame noire, enjeux et outils

- Romain Sordello, PatriNat OFB-CNRS-MNHN

Trame noire de Limoges Métropole : méthode d’élaboration, cartographie et mise en œuvre

- Julie Sowa-Doyen, Limoges Métropole

Nantes Métropole et sa politique d'éclairage public : de l'élaboration d'une Trame noire à son adoption

- Dany Joly, Nantes Métropole

Quand une démarche de lutte contre la pollution lumineuse en faveur de la biodiversité sur des sites Natura 2000 s’étend à l’échelle de toute une Métropole : l’exemple Nice Côte d’Azur

- Pauline Chevalier et Maud Podevin, Métropole de Nice Côte d'Azur

Trame noire : résilience et joie combinée

- Bruno Paternot, élu délégué "Esthétique lumineuse et ambiance sonore de la ville", Ville de Montpellier

Date de publication

27.06.2022